首頁>>政策法規>>政策解讀>>

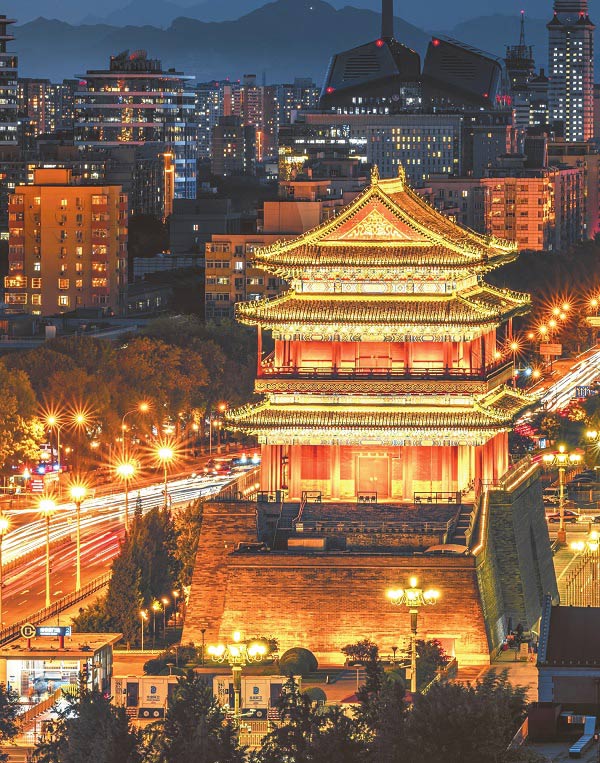

提升保護利用水平 傳承延續歷史文脈

- 時間:2024-03-13 09:42

- 來源:中國建設報

——《歷史文化名城和街區等保護提升項目建設指南(試行)》解讀

本報記者 劉麗媛

歷史文化名城和街區是傳承弘揚中華優秀傳統文化、加強社會主義精神文明建設的寶貴財富。習近平總書記多次考察歷史文化名城和街區,提出“要像愛惜自己的生命一樣保護好城市歷史文化遺產”。

為幫助各地做好歷史文化名城和街區等的保護提升,加強國家歷史文化名城和街區等保護提升項目管理,進一步提升項目謀劃、建設、實施和管理水平,本報記者對中國城市規劃設計研究院名城分院院長鞠德東,廣州市城市規劃勘測設計研究院北京分院院長丁壽頤,中國宏觀經濟研究院社會發展研究所研究室副主任、副研究員趙玉峰進行專訪,解讀《歷史文化名城和街區等保護提升項目建設指南(試行)》(以下簡稱《指南》)。

問:《指南》具有哪些特點?

鞠德東:一是重視科學保護。《指南》強調歷史文化名城和街區的保護與提升要符合國家關于歷史文化保護傳承工作要求,符合有關法律法規和專項保護規劃,提出項目建設的“六不”,充分落實了中辦、國辦《關于在城鄉建設中加強歷史文化保護傳承的意見》精神。《指南》強調了專項保護規劃、項目建設方案和規劃設計作為在歷史文化名城和街區保護提升實施工作的前置條件,這有利于做好前期實施保障,明確建設實施的具體內容、類型、對象、規模及區域,加強相關管理部門對實施項目的監督管理,讓歷史文化街區內的各類遺產得到有效保護,各項工作得到更好的統籌協調。

二是重視以用促保。《指南》全文都將保護傳承與發展作為整體,將保護的理念與要求融入歷史文化名城和街區內的各項建設活動中。例如,在“建筑保護修繕和活化利用”中,《指南》將“提升歷史建筑、傳統風貌建筑使用性能,開展符合歷史建筑保護要求的內部空間改造、配套裝修與展陳展示等”,作為建筑保護修繕和活化利用工作的重要內容,有利于推動保護修繕后的歷史建筑、傳統風貌建筑“活起來”,充分適應現代生活生產需求。

在《指南》指導下,各地應針對六大主要建設領域,統籌使用中央和地方資金,完善相關配套政策,形成適應歷史文化街區實施特征的標準規范體系,有序推動歷史文化名城和街區等保護提升項目實施,力爭經過實踐,讓歷史文脈更好傳承延續、環境品質顯著提高、城市發展活力得到激發、歷史文化和現代生活融為一體,更好服務中國特色社會主義文化建設,更好滿足人民日益增長的美好生活需要。

問:項目建設有哪些總體要求?

丁壽頤:一是要求嚴守底線。開展歷史文化名城和街區等保護提升工作,首要工作就是嚴守底線,敬畏歷史、敬畏文化、敬畏生態,做到“六不”,即不大拆、不大建、不大規模搬遷、不隨意拆建、不破壞傳統格局和肌理、不破壞地形地貌,在應保盡保的基礎上推進以用促保。

二是要求整體保護。歷史文化保護和提升是一項系統性、整體性工作,除了歷史建筑、重要節點的保護提升,還需系統考慮景觀、市政、公服、交通等多方面,統籌好街區內外、建筑內外、地上地下的整體格局、整體關系。在2021年國家發展改革委、住房城鄉建設部等7部門印發的《文化保護傳承利用工程實施方案》中已經提到歷史文化名城和街區的建設,要在建筑、街區保護提升的基礎上考慮市政等必要設施,《指南》對建設內容作出了更細致的說明,詳細闡述了環境景觀、水系環境、街巷空間、市政管廊、服務配套完善的具體內容。

三是要求繡花功夫的品質。《指南》重點強調從解決人民群眾急難愁盼問題出發,提升歷史文化保護水平和人居環境品質,對建筑強調原材料、原工藝、原形制、原結構的原真性修繕,對街巷空間強調鋪裝、地景、標識等細節設計,對市政設施則強調形式、色彩、材料的風貌協調。

四是要求多專業、高水平團隊參與。《指南》在總體要求中提出“項目建設方案和保護規劃的編制單位應具備城鄉規劃甲級資質”“在項目建設方案的基礎上,編制建筑設計、景觀環境設計和市政工程設計等”。這對技術團隊的組建提出了更高要求,要以多專業、高水平、綜合性團隊為班底,科學編制項目建設方案和規劃設計。

問:項目的謀劃要注意哪些要點?

趙玉峰:《指南》堅持統籌謀劃,明確項目建設的輕重緩急,提出應充分考慮資源稟賦、地域特色、影響力和代表性,合理確定項目建設內容和規模,以整體保護提升歷史文化名城和街區等為主要目標,促進歷史文化保護傳承和城鄉建設高質量發展相融合。《指南》以人民為中心,注重發揮社會效應,提出項目建設內容應切實解決人民群眾急難愁盼問題,提升歷史文化保護水平和人居環境品質。《指南》突出安全意識,在建設內容方面著重提出“必要基礎設施與防災設施提升”,要求利用既有設施,探索形成安全有效的基礎設施服務體系,構建適應性強的防災應急和自救體系,完善給水、排水、電力、電信、熱力、燃氣等各項基礎設施,配建消防、防洪、防雨防潮、白蟻防治、防雷等防災減災設施,適度加建停車設施等。《指南》秉承微觀改造、有機改造的理念,提出進行肌理織補,修復傳統肌理,“鑲牙式”新建必要的建筑,更新改造公園綠地、廣場等公共空間,利用街頭拐角、院落間空地等小微空間建設口袋公園、小型廣場。《指南》注重科技運用,提出開展歷史建筑數字化信息采集,完成測繪工作,建立數字檔案。支持有條件的地區探索歷史建筑數據庫與CIM(城市信息模型)平臺的互聯互通。在開發利用方面,《指南》著重強調加強文化旅游融合發展,帶動提升片區綜合活力和文化魅力,激發項目經濟社會綜合效益。

有效監管是歷史文化名城和街區等保護提升項目建設落地落細落實的基石。《指南》特別重視項目的監督管理,要求項目所在地歷史文化名城和街區的保護管理主管部門要落實日常巡查保護管理制度,將項目實施情況納入歷史文化街區和歷史建筑檔案,加強對項目建設全過程的監督管理,避免破壞歷史文化遺產的行為發生。在資金方面強調,規范資金使用管理,發揮資金使用效益,切實防范地方政府債務風險及衍生國有資產流失等問題,杜絕虛假承諾、隨意發債、違規融資等行為,確保項目相關參與單位未列入嚴重失信主體名單。

友情鏈接

-

| 中國建筑

| 中國鐵建

| 中國建筑業協會

| 中國建造師

| 數字化企業

| 中國交通新聞

| 中國項目招標

| 中國基礎建設

| 建筑網

| 中國名企排行

| 山西建筑考試

| 中國城市網

| 中國建材市場網

| 中國工業新聞

| 綜合節電

| 中國新聞網

| 中國水利

| 中國日報網

| 中國南方電網

| 建材之家

| 城市交通網

| 中國工程網

| 中國港灣

| 中國路橋

| 全球貿易網

| 中國能源

| 國聯資源網

| 綠建之窗

| 魯班大學

| 一覽路橋網

| 中國鐵路

| 全球資源

| 五展六會

| 新型建材

| 蟲筑網

| 中國電建

| 環保設備

| BICES 2025

| 冶金工業

| 中國交建

| 中國中鐵

| 阿拉丁

| 河姆渡